L’Encefalopatia Spongiforme Bovina o BSE, il cosiddetto “Morbo della mucca pazza” è una malattia mortale per gli animali ed è anche una zoonosi, ovvero trasmissibile agli esseri umani. Nell’uomo viene indicata come “variante” giovanile della malattia di Creutzfeld–Jakob, è una malattia di tipo neurologico ad esito costantemente fatale.

La malattia è caratterizzata da un periodo di incubazione molto lungo (5 anni in media) e si manifesta principalmente in bovini destinati alla riproduzione o in vacche da latte che restano in allevamento per diversi cicli di lattazione. In microscopia, le lesioni anatomo-patologiche caratterizzate dalla presenza di vacuoli definiscono il tipico aspetto spugnoso della materia grigia e giustificano il nome spongiforme nella definizione della malattia.

Secondo l’opinione condivisa dagli esperti, nel caso della BSE classica, il contagio avviene prevalentemente nel primo anno di vita attraverso l’assunzione di alimenti (farine animali) contenenti tessuti di animali infetti. Le forme atipiche (le cosiddette L-BSE e H-BSE), sono forme sporadiche molto probabilmente correlate all’invecchiamento dell’animale.

L’origine della malattia viene collegata al recupero delle carcasse infette utilizzate come farine di carne nella dieta delle bovine da latte, trattate un processo produttivo che non ha determinato la disattivazione di quello che poi verrà identificato come prione.

La sostituzione dell’impiego dei solventi nell’estrazione dei grassi con la spremitura e la differente applicazione dei tempi e della pressione (bar) nel processo di lavorazione, per il raggiungimento delle temperature di trattamento delle proteine animali, non furano efficaci a garantire l’eliminazione del prione stesso.

E’ divenuta malattia denunciabile e notificabile dal 1991 secondo l’Ordinanza Ministeriale del 10 Maggio 1991.

Le prime azioni sanitarie di contenimento sono state adottate nel 1989 ma hanno subito nel tempo diverse modifiche, fino alla emanazione di un unico Regolamento comunitario (Regolamento CE n. 999/2001) che ha disposto l’adozione di misure comuni in tutta l’Unione europea.

Il Regolamento CE n. 999/2001 e le successive modifiche, segue le indicazioni della nuova politica comunitaria diretta ad assicurare un controllo su tutte le fasi di produzione partendo dalla “stalla” per arrivare alla “tavola”, si tratta pertanto di un Regolamento “orizzontale “che individua misure di controllo in tutte le fasi produttive, partendo dall’allevamento, per passare all’utilizzo dei mangimi, fino ad arrivare alla macellazione ed immissione in commercio dei prodotti di origine animale.

La diagnosi di BSE può essere fatta solo dopo la morte dell’animale (post-mortem), prelevando un tratto del sistema nervoso centrale, il così detto obex o tronco encefalico. Questo tessuto, presso i laboratori degli IIZZSS distribuiti a livello nazionale, viene sottoposto a screening tramite appositi test risposta rapidi (Elisa, Western blot) in grado di dare esito in 24 ore. In caso di esito positivo il campione di obex viene sottoposto a ulteriori prove diagnostiche di conferma presso il Centro di referenza per le Encefalopatie Spongiformi animali - CEA - (istopatologiche, immunoistochimiche, western blot) e successivamente alla caratterizzazione molecolare, presso l’ISS Centro di referenza per la caratterizzazione dei ceppi per tutte le TSE, che permette di differenziare di quale forma si tratta: forma Classica ( C-BSE) o le cosiddette forme atipiche L-BSE e H-BSE.

Al momento non esiste né terapia né profilassi per la BSE. L’unico sistema di prevenzione è attualmente il monitoraggio dei capi attraverso la sorveglianza e il rispetto dei divieti previsti dai regolamenti europei e la normativa nazionale riguardo l’uso dei mangimi piuttosto che della corretta rimozione e distruzione del materiale considerato a rischio (SRM).

Le prime segnalazioni della malattia si hanno nel Regno Unito, nel 1986, nei bovini affetti da sintomatologia nervosa (comparsa di aggressività, tremori, barcollamenti, zoppie, diminuzione della produzione lattea e perdita di peso).

Le informazioni relative al rischio di BSE in Europa e quindi anche in Italia, oltre alla distribuzione temporale e geografica della malattia, sono ora a disposizione nei Report annuali sulla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili disponibili per il periodo 2001-2018.

Le misure di monitoraggio in Italia hanno portato all’esecuzione dal 2001 al 2022 di 7.784.911 test per il controllo della malattia.

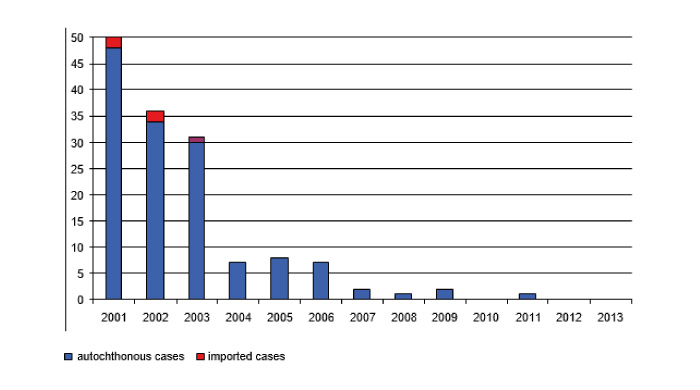

L'epidemia italiana si è concentrata nelle regioni settentrionali; è stata comunque di piccole dimensioni raggiungendo un totale di 145 casi (quattro identificati in animali importati) con una tendenza temporale di riduzione (figura 1) mostrando un crollo dei casi già a partire dal 2009, anno in cui si è registrato l’ultimo caso nella sua forma classica. Nel 2011 è stato confermato un caso di BSE Atipica di nessuna rilevanza ai fini della salute pubblica. Infatti nel 2019 l’Organizzazione mondiale della Sanità animale ( WOAH) ai fini del riconoscimento ufficiale della stato di rischio di BSE , ha escluso la BSE “ atipica ”, poiché ritenuta forma sporadica legata all’età.

Andamento del numero di casi di BSE classica in Italia

Annualmente si elabora un Piano di sorveglianza e controllo per la BSE, presentato alla Commissione europea per l’approvazione tecnica e finanziaria, che prevede l’esecuzione di test rapidi sui bovini la c.d. sorveglianza passiva, attiva ed eradicazione in caso di conferma positività sul capo interessato ed eventuali animali che hanno condiviso i medesimi alimenti, piuttosto che, della progenie se trattasi di animale femmina.

Secondo il Regolamento CE n. 999/2001 l’eradicazione si attua: attraverso abbattimento dell’animale risultato positivo, tutti gli altri capi presenti in azienda oppure abbattimento della coorte di nascita (tutti gli animali nati nei 12 mesi precedenti o successivi la data di nascita del bovino infetto) e della coorte alimentare (soggetti che hanno condiviso nel loro primo anno di vita lo stesso alimento utilizzato nel primo anno di vita dal capo risultato positivo).

Per la forte riduzione del rischio epidemiologico è stata introdotta la possibilità, mantenendo sempre i medesimi livelli di protezione, di valutare costi/benefici per eliminare altri capi oltre il bovino eventualmente positivo.

Attualmente, grazie all’efficiente sistema di sorveglianza, i test per l'individuazione dei casi di BSE, sono concentrati sui bovini delle categorie a rischio di età superiore ai 48 mesi: morti, macellati d'urgenza e per differita, in cui è più probabile riscontrare casi di malattia.

Il trend epidemiologico positivo nei confronti della malattia e all’efficacia delle misure di contrasto ha permesso all’Italia di poter accedere con fiducia alle revisioni del Regolamento (CE).

Il regolamento CE n. 999/2001 individua 5 capisaldi sui cui concentrare le misure di sorveglianza:

Le misure di sorveglianza, di eradicazione negli allevamenti colpiti e la classificazione dei paesi in funzione del rischio BSE, rappresentano i punti salienti per quanto riguarda i principali aspetti di sanità animale.

La sorveglianza viene distinta in “passiva” e “attiva”:

Per sorveglianza “passiva” si intende principalmente la notifica da parte di tutti gli operatori del settore di un capo bovino sospetto di malattia (presenza di sintomi neurologici)

In caso di denuncia, il veterinario “ufficiale” della ASL è chiamato ad esaminare il capo sospetto che se clinicamente è riconducibile alla malattia, viene macellato e sottoposto alle prove diagnostiche.

La sorveglianza “attiva” si basa sulla esecuzione di specifici test diagnostici definiti rapidi perché in grado di rispondere entro 24-48 ore, su campione di tessuto (tronco-encefalico) prelevato da bovini di età pari e superiore a 48 mesi per i capi italiani. L’età variabile a seconda della situazione epidemiologica del Paese d’origine. Infatti, per i capi bovini provenienti dagli Stati Membri o Paesi Terzi che ancora non sono autorizzati ad applicare il nuovo sistema di sorveglianza l’età da considerare è 24 mesi per le categorie a rischio e 30 mesi per i regolarmente macellati, mentre la Decisione 2013/76 attuata in Italia prevede di sottoporre a test solo gli animali al di sopra dei 48 mesi di età delle categorie a rischio (morti, macellati d'urgenza e per differita.

A differenza di altre patologie, la diagnosi di BSE non può essere effettuata sull’animale ancora in vita (ad esempio tramite esami condotti sul sangue) ma solo dopo l’avvenuta morte dell’animale. La diagnosi infatti si effettua solo sul tronco encefalico (obex) prelevabile solo dopo l’abbattimento o la macellazione del soggetto.

Gli obiettivi della sorveglianza nei bovini sono molteplici. Essi vanno dalla individuazione ed eliminazione dalla catena alimentare umana ed animale dei bovini affetti da BSE, alla raccolta di informazioni sull’andamento della malattia, alla verifica della efficacia delle misure di controllo.

La sorveglianza attiva ha avuto inizio nel gennaio del 2001 e fino al gennaio del 2009 è stata condotta su tutti i bovini sani macellati di età superiore ai 30 mesi. Per i capi che alla visita veterinaria al macello presentavano sintomi generici di malattia, il test rapido veniva effettuato sui soggetti a partire dai 24 mesi di età.

Nel gennaio del 2009 l’Italia insieme ad altri Stati Membri della UE, grazie alla situazione e all’efficacia delle misure adottate, hanno beneficiato di un nuovo regime di sorveglianza, accordato dalla Commissione UE, che ha alzato l’età dei bovini da sottoporre a test, pertanto in applicazione alla Decisione CE n. 2008/908 sono eseguiti test rapidi su tutti i bovini di età pari e superiore a 48 mesi.

Tuttavia, misure più restrittive, a titolo precauzionale, sono applicate ancora dagli Stati Membri che hanno aderito alla UE successivamente e non hanno ancora acquisito il livello minimo per rivedere il proprio piano di controllo. Nel caso venga rilevato un capo positivo al macello l’intera carcassa viene eliminata e distrutta, evitandone in questo modo l’immissione nella catena alimentare umana o animale.

La struttura di sorveglianza che ha visto la realizzazione di oltre 7 milioni di test è stata un impegno significativo sia in termini di risorse finanziarie che di dedizione da parte di tutto il sistema veterinario in Italia: a partire dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del ministero della salute, i servizi veterinari delle regioni Province autonome e delle aziende sanitarie dislocate sul territorio, la rete degli Istituti zooprofilattici sperimentali coordinati dal Centro di referenza per le encefalopatie spongiformi animali (CEA) e il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell' ISS.

Questo impegno collettivo ha permesso di raggiungere un alto grado di sicurezza, con una fiducia del 99,88% ("confidence of freedom",) riguardo l'assenza di circolazione della malattia. Ciò significa che il nostro sistema di sorveglianza ha una straordinaria capacità di individuare la malattia anche se essa fosse presente in un numero limitato di capi bovini. In altre parole, grazie a questa struttura di sorveglianza ben organizzata e all'impegno delle istituzioni coinvolte, l'Italia ha raggiunto standard di sicurezza molto elevati nel monitorare e prevenire la diffusione delle malattie negli animali, garantendo la tutela della salute pubblica e la sicurezza alimentare

Il numero di casi rilevati per anno è andato progressivamente calando, proprio per l’assenza di capi infetti di BSE classica, già a partire dal 2009.

La sorveglianza ha progressivamente consentito di individuare i capi che erano stati esposti al contagio prima dell’applicazione delle misure di restrizione (bando delle farine animali, eliminazione e distruzione del materiale specifico a rischio: cervello, midollo spinale, occhi, tonsille, pacchetto intestinale dal duodeno al retto) e dal 2001 ad oggi, il rilevamento di capi risultati positivi, ai test diagnostici di conferma, non hanno destato particolare preoccupazione ma anzi hanno rafforzato il successo dell’attività del sistema sanitario e delle azioni intraprese.

Il favorevole andamento della situazione, l’elevata sensibilità dei test utilizzati e soprattutto l’assenza di casi positivi, ci indica che, la probabilità di reintrodurre la malattia senza accorgersene è pari allo 0,001% e che la prevalenza della malattia (casi per 10.000 test eseguiti) è attualmente pari allo zero.

Questo andamento sta facendo riflettere la Commissione Europea verso un riposizionamento del sistema di controllo della BSE, che sarà deciso di comune accordo tra tutti gli Stati membri e solo dietro motivati pareri scientifici espressi dall’EFSA (Agenzia Alimentare Europea di Parma).

La tabella sottostante indica il numero di casi di BSE rinvenuti per anno.

|

Anno |

Numero casi confermati di BSE |

|

|

Forma classica |

Forma atipica |

|

|

2001 |

50 * |

1 |

|

2002 |

35 * |

1 |

|

2003 |

30 |

|

|

2004 |

7 |

|

|

2005 |

8 |

|

|

2006 |

7 |

1 |

|

2007 |

1 |

|

|

2008 |

1 |

1 |

|

2009 |

1 |

|

|

2010 |

|

1 |

|

2011 |

|

|

|

2012 |

|

|

|

2013 |

|

|

|

2014 |

|

|

|

2015 |

|

|

|

2016 |

|

|

|

2017 |

|

|

|

2018 |

|

|

|

2019 |

|

|

|

2020 |

|

|

|

2021 |

|

|

|

2022 |

|

|

|

TOTALE |

140 |

5 |

(*)quatro bovini esteri: 3 dalla Germania, 1 dalla Danimarca

Regolamento CE n. 999/2001 Allegato VII capitolo A

La misura di controllo consiste nell’abbattimento del capo infetto e nel rintraccio della coorte. Per coorte si intende:

L’eradicazione ha l’obiettivo di eliminare tutti i bovini dell’allevamento ritenuti potenzialmente a rischio perché venuti a contatto con il mangime contaminato.

Qualora il riscontro di caso sospetto di BSE si verifichi al macello si deve:

Le misure di sequestro cautelativo sono rimosse nel caso in cui il sospetto non venisse confermato.

Qualora il caso sospetto venisse confermato si deve:

Qualora il caso sospetto di BSE si verifichi in azienda si provvede a:

Le misure di sequestro cautelativo sono rimosse nel caso in cui il sospetto non venisse confermato.

Qualora il caso sospetto venisse confermato si deve:

Attualmente, si ha la possibilità di decidere la misura più adeguata sulla base della situazione epidemiologica tenendo conto dei costi ma soprattutto dei rischi per la salute animale ed umana in linea con il regolamento CE n.220/2009.

Considerata la particolarità della malattia, a differenza della scrapie, non è necessario effettuare nessuna misura di disinfezione.

L'Italia mantiene un elevato livello di impegno verso la tutela dei consumatori, infatti fornisce costantemente informazioni ai servizi veterinari locali, attraverso le regioni, mediante comunicazioni nazionali, quali per esempio l’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali per l'esecuzione corretta del prelievo del tronco-encefalico, che rappresenta una componente essenziale per condurre il test di rilevazione della BSE.

Per approfondire

Gli esseri umani si possono contagiare assumendo carni bovine di dubbia provenienza oppure o attraverso la manipolazione negligente di campioni nei laboratori. Pertanto, è fondamentale preferire prodotti alimentari tracciabili e sottoposti a controlli rigorosi da parte dei servizi veterinari locali in ogni Regione e Provincia Autonoma. È altresì essenziale seguire scrupolosamente le Buone Pratiche di Laboratorio.

Per combattere attivamente questa malattia, è cruciale rispettare le normative riguardanti l'uso e lo smaltimento dei sottoprodotti animali e prevenire le contaminazioni incrociate all'interno delle strutture che operano nella lavorazione delle farine e nei mangimifici. Il Ministero della Salute ha elaborato Linee Guida specifiche che includono i Principi di Biosicurezza da seguire nei laboratori, inseriti nel programma di sorveglianza epidemiologica delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST). Queste LG rappresentano una guida essenziale per tutto il personale coinvolto, al fine di evitare rischi

Utilizzare prodotti di origine europea, in particolare italiani, e rispettare le indicazioni di sicurezza, specialmente per il personale sanitario, rappresenta la migliore garanzia per prevenire la diffusione della malattia. È importante notare che l'Italia ha ricevuto, fin dal 2013, la qualifica di "Paese a rischio trascurabile" per la BSE dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (la WOAH ex OIE-Office International des Epizooties), l'organizzazione che stabilisce le condizioni sanitarie per le transazioni commerciali di animali e prodotti in tutto il mondo. Tale qualifica rappresenta il livello di rischio più basso, conferendo all'Italia il massimo riconoscimento sulla base della classificazione in tre categorie: trascurabile, controllato e indeterminato.

Data di ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2024